SWOT分析とは

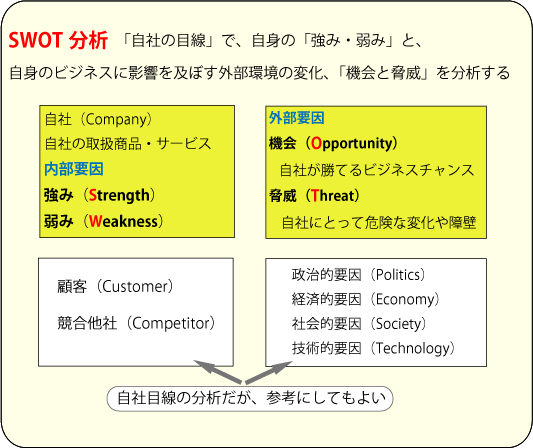

SWOT分析は戦略検討項目リストにある、自社の「強み」と「弱み」、そして自社を取り巻く市場にある「機会」と「脅威」の4つの視点から自社の立ち位置を分析して、自社ビジネスの方向性と改善策を考えようとするものです。

SWOT分析の基本

3C分析は、ターゲットとなる顧客層に対して、自社と競合他社の強み・弱みを比較して差別化策を考え、「顧客に自社を選んでもらう」ことを目指す手法でした。(つまり「顧客目線」)

それに対してSWOT分析は、新規事業への参入の可能性や、現行ビジネスの目標達成の可能性などを調べるために、「自社を取り巻く外部環境と、自社の持てる力(内部環境)」を分析しようとしたのが始まりです。(つまり「自社目線」)

そのためSWOT分析では、「自社の強み・弱み」分析に加えて、自社を取り巻く外部環境について、「機会」と「脅威」という視点からの分析も取り入れています。

企業レベルのSWOT分析と営業現場のSWOT分析

SWOT分析は、もともとは企業レベルでの「新規事業参入や現行ビジネスの目標達成」の可能性を分析する手法として考えられたもので、機会と脅威、強みと弱み共に大局的な視点からの分析が主体でしたが、現在は個人的なレベルでの分析にまで応用されているようです。

そこでここからは、本シリーズが目標とする「営業現場での応用」を中心に述べていくことにし、企業レベルでの分析については、後の「まとめ」の中で触れることにします。

「機会」と「脅威」

機会には、大きく次の2つの要素が考えられます。

- 自社のビジネスを推進していく上で、「追い風」になる市場環境の変化

- 規制緩和により、自社ビジネスを推進しやすくなった

- 自社ビジネスの市場がまだ成長過程にある

- 自社が進出しようとしている分野への市場の期待が高まりつつあり、将来の市場拡大が見込まれる

- ライバルとの競争における、自社が勝てそうな商品や営業方法、差別化要素の発見

- 自社が先行している技術の、市場でのニーズが高まりつつある

- 競合他社(群)のビジネスに弱み、または「隙間」を発見。当社には、そこに付け込むアイデアがある

- 自社の競争を支援してくれる、強力な仕入先を見つけた

また、脅威にも同様に2つの要素が考えられます

- 自社ビジネスの継続の障害になるような市場環境の変化

- 自社も参加している事業・商品への規制が強化される見込み

- 自社も扱っている商品の、健康への影響や使用時の安全面で、社会の不安心理が高まりつつある

- 他社からの新事業・新技術の発表により、自社の事業・商品の陳腐化が予想される

- 自社の現ビジネスや、導入を検討しているビジネスにおける競合相手の存在、または彼らとの力関係の変化による「障壁」の拡大

- 競合相手の数と規模、シェアの大きいライバル社の存在

- 競合他社が、当社主力商品の強力なライバルとなる代替品を持っている、または発売予定である

機会と脅威の分析には、いま述べたような外部環境の変化を注意深く見つめて、的確に判断することが求められます。

したがって、市場を取り巻く環境の大きな変化をとらえるためのPEST分析が併用されることもあります。

そしてこれらの機会を生かし、脅威に対応するために、自社の強みと弱みを分析・把握した上で戦略を検討していくのです。

「強み」と「弱み」の分析

新規商品の導入や、現行のビジネスの維持・発展に対して、「機会をうまく生かせるのか」、また「脅威に対抗できるのか」を考えるとき、自社の強みと弱みの分析は欠かせません。

自社の強みを生かせるような機会には、果敢に挑戦することができるでしょう。

反対に、自社の弱みに対する脅威が存在するときには、その対応には「覚悟」が要ります。

詳しくは後で述べますが、SWOT分析ではこのように、機会と脅威、強みと弱みのそれぞれの組み合わせで、戦略を検討していきます。

コトラーの法則を利用した強み・弱みの分析

自社の強みと弱みの分析には、コトラーの法則の活用を勧めます。 コトラーの法則については「コトラーでチームの強み弱みを判定」のところで詳しく述べていますが、強み・弱みの判定に利用する項目は次のようになります。

| 総顧客価値 | 総顧客コスト |

| 顧客の当社に対する 信頼と好意につながる 「プラス要因」 | 購入検討時の、顧客側の 心配事や心理的な負担に通じる 「マイナス要因」 |

| ・製品価値 ・サービス価値 ・従業員価値 ・イメージ価値 | ・金銭的コスト ・時間的コスト ・エネルギーコスト ・心理的コスト |

このリストには、顧客の購入意思を左右する要因が網羅されています。

よって総顧客価値と総顧客コストの各項目について自社の強み・弱み分析を行えば、漏れのない分析を行うことができます。

項目には「プラス要因」と「マイナス要因」とがありますが、いずれも「顧客が喜べば当社の強み」と考えれば分かりやすいでしょう。

なお、SWOT分析の強み弱み分析では、顧客や競合相手をあまり特定しない、「自社中心の分析」が行われることが多いようです。

しかし、特に営業現場のSWOT分析では、最終的には顧客に歓迎される戦略策定であるべきと考え、私は「顧客目線」で分析するために、コトラーの法則に沿ったやり方を勧めています。

SWOT分析の進め方

SWOT分析では、「SWOTマトリクスの作成 → SWOTクロス分析 → 戦略案検討」という手順が推奨されており、その概要は次のようになります。

「SWOTマトリクスの作成」は、強み、弱み、機会、脅威の各項目を抽出して整理する工程です。抽出した項目を、マトリクスの形に整理して、自社と自社を取り巻く環境の状況を的確に把握するために行います。

SWOTマトリクス(……は分析者が記入する抽出項目)

| SWOT | プラス要因 | マイナス要因 |

| 内部要因 (自社) | 強み(Strength) …… …… …… | 弱み(Weakness) …… …… …… |

| 外部要因 | 機会(Opportunity) …… …… …… | 脅威(Threat) …… …… …… |

そして自社の立ち位置が整理できたら、戦略の検討に移りますが、このときにはクロス分析を利用します。

「SWOTクロス分析」

「SWOTクロス分析」では、機会と脅威、強みと弱みの4つの項目の組み合わせで分析(クロス分析)して、それぞれのケースの戦略を検討します。参考までに下表では「戦略の考え方」の欄を追加して、各ケースにおける「戦い方のヒント」を記載しておきます。

SWOTクロス分析(……は分析者が記入する具体的なアクションの案)

| SWOT クロス分析 |

内部要因 | |||

| 強み |

弱み |

|||

|

外 |

機 会 |

戦略の 考え方 |

積極的に攻める シェア獲得・拡大を狙う 強みに、より磨きをかける |

価値ある機会には対応 現状で攻め込める隙間を探す 致命的な弱みは補強を急ぐ |

| 具体的 戦略案 |

…… …… …… |

…… …… …… |

||

| 脅 威 |

戦略の 考え方 |

脅威への対抗策を検討 脅威ごとに戦う難易度を予測 脅威への差別化を検討・工夫 |

徹底した守り 現シェア維持の是非を判定 撤退も視野に市場を観測 |

|

| 具体的 戦略案 |

…… …… …… |

…… …… …… |

||

以上が、SWOT分析の標準的な手順です。

分析にあたっての留意点

SWOT分析にあたっては、「判定の誤り」を防ぐために、次の4点を考慮しておきましょう。

1.戦略検討の対象となる事業または商品(群)をはっきりさせておく

例えば、「AV機器」と「白物家電」、それぞれのビジネスのSWOT分析を考えてみても、機会と脅威の内容は違うはずですし、強み、弱みに通じる技術力や、流通の仕組みも異なるでしょう。

このことから分かるように、性格の異なる複数の分析対象がある場合は、分析対象を一つに絞るか、抽出した機会、強みなどの項目に分析対象を併記して、混乱しないようにすることが必要です。

2.「機会」と「自社の強み」を混同しない

自社の販売実績が伸びているとき、これが、「自社が競合に勝って(強み)伸びているのか、それとも市場の成長(機会)に乗って、競合ともども伸びている」のかを見極めるようにしましょう。

3.機会などの項目抽出の際は、「現象」だけではなく、その「意味すること」を考える

前2項にも関連しますが、機会や強みなどに通じる「現象」を見つけた時に、もう一つ「なぜこの現象?」と掘り下げてみましょう。SWOTマトリクスがより充実したものになります。

4.SWOT分析は分析者の主観が入りやすいので、客観性を高めるために、複数の人の意見を出し合いながら分析することがお勧めです。

SWOT分析のまとめ

前にも述べましたが、3C分析は自社と競合相手の強み・弱みを顧客目線で比較し、自社の差別化策を講じることによって、受注を勝ち取ろうとする手法でした。

それに対してSWOT分析は、自社の内部要因(強み・弱み)と外部要因(機会・脅威)を自社目線で抽出し、それを元にマトリクスを作って、自社の立ち位置を分析する手法です。

そして抽出された各要因はクロス分析されて、具体的な戦略が立案されるのです。

SWOT分析は、企業レベルでの新規事業への参入や、現在のビジネスの目標達成を目的として考えられたのが始まりで、したがってその時の要因抽出は、大局的な視点で行われました。

特に強み・弱みの要因抽出は、自社の技術力・開発力や、ブランド力、資金力など、ヒト・モノ・カネに関わる視点で行われます。

このSWOT分析の、機会・脅威といった外部要因を含めた分析は、営業現場の戦略にも役立つものですが、日々ビジネスの現場で競争している営業部員は、「もっと身近な機会・脅威」も肌で感じているはずなので、それらを含めて分析する方が現実的です。

SWOT分析を行うにあたっては、「〇〇事業への参入」とか、「〇〇製品(群)の販売拡大」というような、ターゲットを具体的に設定する必要があります。

そうすることによって、自社を取り巻く環境の機会や脅威、自社の強みや弱みについての、具体的な分析が可能になるのです。